Революционное народничество в россии. «Хождение в народ»

39. Революционное народничество: основные направления, этапы деятельности, сходства

признаки революционного народничества;

В пореформенной России главным направлением в освободительном движении становится народничество. Его идеология основывалась на системе взглядов об особом, «самобытном», пути развития России к социализму, минуя капитализм.

Основы этого «русского социализма» были сформулированы на рубеже 40-50-х годов А. И. Герценом.

Признаки:

1) Признание капитализма в России упадком, регрессом

2) Вера в «коммунистические инстинкты» русского крестьянина, в то, что ему чужд сам принцип частной собственности на землю и что община, в силу этого, может стать первоначальной ячейкой коммунистического общества.

3) Пути достижения должна показать интеллигенция – часть населения, не связанная с собственностью, не имеющая корыстных интересов в эксплуататорском строе, освоившая культурное наследие человечества и потому наиболее восприимчивая к идеям равенства, гуманизма, социальной справедливости.

4) Убеждение в том, что государство, а русское самодержавие – особенно, есть надклассовая надстройка, бюрократический аппарат, не связанный ни с какими классами. В силу этого социальная революция, особенно в России – дело чрезвычайно легкое.

5) Переход к новому обществу возможен только путем крестьянской революции.

М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев и их взгляды на развитие революционного процесса в России; влияние этих взглядов на практическую деятельность;

На рубеже 60-70-х годов сложилась и доктрина народничества, главными идеологами которой явились М. А. Бакунин, П. Л. Лавров и П. Н. Ткачев.

Бакунин является одним из наиболее видных теоретиков анархизма. Он считал, что любая государственность – это зло, эксплуатация и деспотизм. Любой форме государства он противопоставлял принцип «федерализма», т. е. федерацию самоуправляющихся сельских общин, производственных ассоциаций на основе коллективной собственности на орудия и средства производства. Они затем объединяются в более крупные федеративные единицы.

Лавров разделял тезис Бакунина о «социальной революции», которая «выйдет из деревни, а не из города», рассматривал крестьянскую общину как «ячейку социализма», но отвергал положение о готовности крестьянства к революции. Он доказывал, что к ней не готова и интеллигенция. Поэтому, по его мнению, сама интеллигенция должна пройти необходимую подготовку, прежде чем начать планомерную пропагандистскую работу среди народа. Отсюда различие между «бунтарской» и «пропагандистской» тактикой Бакунина и Лаврова.

Ткачев полагал, что переворот в России должен быть осуществлен не посредством крестьянской революции, а путем захвата власти группой революционеров-заговорщиков, ибо при «диком невежестве» крестьянства, его «рабских и консервативных инстинктах», ни пропаганда, ни агитация не могут вызвать народного восстания, а власти легко переловят пропагандистов. В России, доказывал Ткачев, легче захватить власть путем заговора, ибо самодержавие в данный момент не имеет опоры («висит в воздухе»).

Идеи Ткачева впоследствии были взяты «Народной Волей».

«хождение в народ» 1874 г.: цели, формы, результаты; политические процессы 70-х годов;

Первой крупной акцией революционного народничества 70-х годов стало массовое «хождение в народ» летом 1874 г. Это было стихийное движение. В движении приняли участие несколько тысяч пропагандистов. В основном это была учащаяся молодежь, вдохновленная идеей Бакунина о возможности поднять парод на «всеобщий бунт». Толчком к походу «в народ» послужил тяжелый голод 1873-1874 гг. в Среднем Поволжье.

«Хождение в народ» в 1874 г. потерпело неудачу. Выступая во имя крестьянских интересов, народники не находили общего языка с крестьянами, которым были чужды внушаемые пропагандистами социалистические и антицаристские идеи.

Снова молодые люди, оставив семьи, университеты, гимназии, оделись в крестьянскую одежду, обучились кузнечному, плотницкому, столярному и прочим ремеслам и поселились в деревне. Они работали также учителями и врачами. Это было «второе хождение в народ», теперь уже в виде постоянных поселений в деревне. Часть народников решила вести пропаганду среди рабочих, в которых видели тех же крестьян, лишь временно пришедших на фабрики и заводы, но более грамотных и, следовательно, более восприимчивых к революционным идеям.

Но опять же их рассекретили.

Успех «второго хождения в народ» также был невелик. Только немногие выходцы из народа нашли общий язык с революционерами, став впоследствии активными участниками народнических и рабочих организаций

создание «Земли и воли», начало революционного терроризма, создание «Народной воли» и «Черного передела»;

Революционисты видели необходимость создания централизованной революционной организации. Такая была создана в 1876 г. В 1878 – название Земля и воля

1)При создании «Земли и воли» была принята и ее программа, основными положениями которой были:

· передача всей земли крестьянам с правом общинного пользования ею,

· введение мирского самоуправления,

· свобода слова, собраний, вероисповедания, создание производственных земледельческих и промышленных ассоциаций.

Главным тактическим методом борьбы авторы программы избрали пропаганду среди крестьян, рабочих, ремесленников, студентов, военных, а также и воздействие на либерально-оппозиционные круги русского общества, чтобы привлечь их на свою сторону и таким образом объединить всех недовольных.

В конце 1878 было принято свернуть решение хождения в народ. В организации начинает зреть идея о необходимости цареубийства как конечной цели революции. Однако с таким решением согласны были далеко не все члены Земли и воли. И в итоге в 1879 она распалась на Черный передел и на Народную волю.

2) Трудности пропаганды, ее малая результативность, жесткие действия правительства против революционеров (каторги, тюремные заключения) побудили к террору. Были создана некоторые террористические организации.

3) «Народная воля» - революционная народническая организация, возникшая в 1879 году, после раскола партии «Земля и воля» и поставившая основной целью принуждение правительства к демократическим реформам, после которых можно было бы проводить борьбу за социальное преобразование общества. Одним из основных методов политической борьбы «Народной воли» стал террор. В частности, члены террористической фракции Народной воли рассчитывали подтолкнуть политические изменения казнью императора Александра II.

цели и основные формы деятельности «Черного передела»;

Народническая организация «Черный передел», возглавляемая Г. В. Плехановым, заявила о своем неприятии тактики индивидуального террора и поставила целью «пропаганду в народе» для подготовки «аграрного переворота». Ее члены вели пропаганду в основном среди рабочих, студентов, военных. Программа «Черного передела» во многом повторяла программные положения «Земли и ноли». В 1880 г. она была выдана предателем. Арестам подвергся ряд членов «Черного передела». В январе 1880 г., опасаясь арестов, за границу с небольшой группой чернопередельцев эмигрировал Плеханов. Руководство организацией перешло к П. Б. Аксельроду, который попытался активизировать ее деятельность. В Минске была создана новая типография, которая выпустила несколько номеров газет «Черный передел» и «Зерно», но в конце 1881 г. она была выслежена полицией. Последовали новые аресты. После 1882 г. «Черный передел» распался на мелкие самостоятельные кружки. Часть их примкнула к «Народной воле», остальные прекратили свое существование.

«Народная воля»: причины выбора террора в качестве главного средства борьбы; покушения и казнь Александра II 1 марта 1881 г.;

В программе «Народной воли» ставилась цель «дезорганизации правительства. Они решили воплотить это в жизнь с помощью террора.

Покушения:

4 апреля 1866 г. на набережной Невы Каракозов выстрелил в Александра II, однако ему помешал крестьянин О.Комиссаров.

2 апреля 1879 г. все 5 выстрелов, сделанных Соловьевым в Александра II на площади Гвардейского штаба, миновали императора. 28 мая А.Соловьев был казнен на Смоленском поле в присутствии 4-тысячной толпы.

На 5 февраля 1880 года на 18 часов 30 минут был назначен обед с принцем Гессенским. Однако, по причине неисправности своих часов принц опоздал и царь и сопровождающие его лица подошли к дверям столовой лишь в 18 часов 35 минут. В этот момент прогремел взрыв.

Взрыв в Зимнем дворце не принёс желаемых террористами результатов, Александр II не пострадал,

27 февраля 1881 г. был арестован главный организатор готовившегося убийства Александра II Андрей Желябов. Подготовку покушения на царя возглавила Софья Перовская. 1 марта 1881 г. руководимая ею группа террористов подстерегла царскую карету на берегу Екатерининского канала. Н. И. Рысаков бросил бомбу, которая разворотила карету и поразила несколько человек из царского конвоя, но не задела царя. Затем бомба, брошенная И. И. Гриневицким, смертельно ранила императора и самого террориста.

Убийство Александра II вызвало страх и растерянность в верхах. Ожидали «уличных волнений». Сами народовольцы рассчитывали, что «крестьяне возьмутся за топоры». Но крестьяне восприняли акт цареубийства революционерами иначе: «Царя убили дворяне за то, что он дал мужикам волю». Народовольцы выступили в нелегальной печати с обращением к Александру III провести необходимые реформы, обещая прекратить террористическую деятельность. Обращение народовольцев было проигнорировано. Вскоре большая часть Исполнительного комитета «Народной воли» была арестована.

теоретический, организационный разгром революционного народничества и его последствия.

С разгромом «Народной воли» и распадом «Черного передела» и 80-х годах завершился период «действенного» народничества, однако как идейное направление русской общественной мысли народничество не сошло с исторической сцены. В 80-90-х годах значительное распространение получили идеи либерального (или, как его называли, «легального») народничества.

Убийство Александра II народовольцами не привело к изменению политического строя страны, оно вызвало лишь усиление консервативных тенденций в политике правительства и волну репрессий против революционеров. И хотя народническая идея продолжала жить и находить себе новых сторонников, умами наиболее радикально настроенной части российской интеллигенции начал все больше овладевать марксизм, делавший в 80-90-х годах XIX века большие успехи на Западе.

В начале 70-х годов XIX в. русские революционеры стояли на распутье.

Стихийные крестьянские восстания, вспыхнувшие во многих губерниях в ответ на реформу 1861 г., были подавлены полицией и войсками. План намеченного на 1863 г. всеобщего крестьянского восстания революционерам осуществить не удалось. Н. Г. Чернышевский (см. ст. «Современник». Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов») томился на каторге; его ближайшие соратники, составлявшие центр революционной организации, были арестованы, некоторые погибли или тоже попали на каторгу. В 1867 г. замолчал «Колокол» А. И. Герцена.

В это тяжелое время молодое поколение революционеров искало новые формы борьбы с царизмом, новые способы разбудить народ, привлечь его на свою сторону. Молодежь решила идти «в народ» и вместе с просвещением распространять среди темного, забитого нуждой и бесправием крестьянства идеи революции. Отсюда и название этих революционеров - народники.

Весной и летом 1874 г. молодые люди, чаще всего студенты, разночинцы или дворяне, наскоро освоив ту или иную полезную для крестьян профессию и переодевшись в крестьянское платье, «пошли в народ». Вот как рассказывает современник о настроении, охватившем передовую молодежь: «Идти, во что бы то ни стало, идти, но обязательно надев армяк, сарафан, простые сапоги, даже лапти... Одни мечтали о революции, другие хотели попросту лишь посмотреть, - и разлились по всей России мастеровыми, коробейниками, нанимались на полевые работы; предполагалось, что революция произойдет никак не позже, чем через три года, - таково было мнение многих».

Из Петербурга и Москвы, где в то время было больше всего учащейся молодежи, революционеры двинулись на Волгу. Там, по их мнению, еще были живы в народе воспоминания о крестьянских восстаниях под предводительством Разина и Пугачева. Меньшая часть направилась на Украину, в Киевскую, Подольскую и Екатеринославскую губернии. Многие поехали к себе на родину или в места, где у них имелись какие-либо связи.

Посвящая жизнь народу, стремясь стать ближе к нему, народники хотели жить его жизнью. Они крайне скудно питались, спали подчас на голых досках, ограничивали свои потребности самым необходимым. «У нас возникал вопрос, - писал один из участников «хождения в народ», - позволительно ли нам, взявшим в руки страннический посох... есть селедки?! Для спанья я купил себе на базаре рогожу, бывшую уже в употреблении, и клал ее на дощатые нары.

Ветхая мочалка скоро протерлась насквозь, и приходилось спать уже на голых досках». Один из выдающихся народников того времени - П. И. Войнаральский, в прошлом мировой судья, отдавший все свое состояние на дело революции, открыл в г. Саратове сапожную мастерскую. В ней обучались народники, желавшие идти в деревню сапожниками, и хранилась запрещенная литература, печати, паспорта - все необходимое для нелегальной работы революционеров. Войнаральский организовал в Поволжье сеть лавочек и постоялых дворов, служивших опорными пунктами для революционеров.

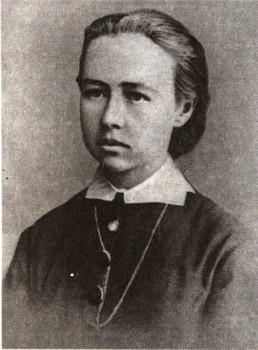

Вера Фигнер. Фотография 1870-х годов.

Одна из самых героических женщин-революционерок - Софья Перовская, окончив курсы сельских учительниц, в 1872 г. направилась в Самарскую губернию, в деревню помещиков Тургеневых. Здесь она занялась прививанием оспы крестьянам. Одновременно она знакомилась с их жизнью. Переехав в село Едимново Тверской губернии, Перовская поступила помощницей учительницы народной школы; здесь она также лечила крестьян и пыталась разъяснить им причины бедственного положения народа.

Дмитрий Рогачев. Фотография 1870-х годов.

Живую картину работы в деревне, правда относящуюся к более позднему времени, рисует в своих воспоминаниях другая замечательная революционерка - Вера Фигнер. Вместе с сестрой Евгенией весной 1878 г. она приехала в село Вязьмино Саратовской губернии. Сестры начали с организации амбулатории. Крестьяне, никогда не видевшие не только медицинской помощи, но и человеческого отношения к себе, буквально осаждали их. За месяц Вера приняла 800 больных. Затем сестрам удалось открыть и школу. Евгения сказала крестьянам, что берется бесплатно обучать их детей, и у нее собралось 29 девочек и мальчиков. Пи в Вязьмино, ни в окрестных селах и деревнях школ тогда не было. Некоторых учеников привозили за двадцать верст. Приходили учиться грамоте и особенно арифметике и взрослые мужчины. Скоро Евгению Фигнер крестьяне называли не иначе, как «наша золотая учительница».

Окончив занятия в аптеке и школе, сестры брали книги и шли к кому-либо из крестьян. В доме, где они проводили вечера, собирались родственники и соседи хозяев и до позднего вечера слушали чтение. Читали Лермонтова, Некрасова, Салтыкова-Щедрина и других писателей. Часто возникали разговоры о тяжелой крестьянской жизни, о земле, об отношении к помещику и властям. Почему же сотни юношей и девушек шли именно в деревню, к крестьянам?

Революционеры тех лет видели народ лишь в крестьянстве. Рабочий в их глазах был тем же крестьянином, лишь временно оторванным от земли. Народники были убеждены, что крестьянская Россия может миновать мучительный для народа капиталистический путь развития.

Арест пропагандиста. Картина И. В. Репина.

Сельская община представлялась им основанием для установления справедливого общественного строя. Они надеялись использовать ее для перехода к социализму, минуя капитализм.

Народники вели революционную пропаганду в 37 губерниях. Министр юстиции писал в конце 1874 г., что они успели «покрыть как бы сетью революционных кружков и отдельных агентов больше половины России».

Одни народники шли «в народ», надеясь быстро организовать крестьян и поднять их на восстание, другие мечтали развернуть пропаганду с целью постепенной подготовки к революции, третьи хотели только просвещать крестьян. Но все они верили, что крестьянин готов подняться на революцию. Примеры прошлых восстаний под руководством Болотникова, Разина и Пугачева, размах крестьянской борьбы в период отмены крепостного права поддерживали в народниках эту веру.

Как же встречали крестьяне народников? Нашли ли эти революционеры общий язык с народом? Удалось ли им поднять крестьян на восстание или хотя бы подготовить их к этому? Нет. Надежды поднять крестьян на революцию не оправдались. Участникам «хождения в народ» с успехом удавалось только лечить крестьян и обучать их грамоте.

Софья Перовская

Народники представляли себе «идеального мужика», готового бросить землю, дом, семью и взять по первому их зову топор, чтобы идти на помещиков и царя, а в действительности столкнулись с темным, забитым и беспредельно угнетенным человеком. Крестьянин считал, что вся тяжесть его жизни исходит от помещика, но не от царя. Он верил, что царь - его отец и защитник. Мужик готов был потолковать о тяжести податей, но вести с ним разговор о свержении царя и о социальной революции в России тогда было невозможно.

Половину России изъездил блестящий пропагандист Дмитрий Рогачев. Обладая большой физической силой, он тянул лямку с бурлаками на Волге. Везде он пытался вести пропаганду, но не мог увлечь своими идеями ни одного крестьянина.

К концу 1874 г. правительство арестовало свыше тысячи народников. Многих без суда выслали в отдаленные губернии под надзор полиции. Других заключили в тюрьмы.

18 октября 1877 г. в Особом присутствии сената (высшего судебного органа) начало слушаться «дело о революционной пропаганде в империи», получившее в истории название «процесс 193-х». Один из виднейших революционеров-народников - Ипполит Мышкин произнес на суде блестящую речь. Он открыто призывал к всеобщему народному восстанию и говорил, что революция может быть совершена только самим народом.

Поняв бесплодность пропаганды в деревне, революционеры перешли к иным способам борьбы с царизмом, хотя некоторые из них еще и пытались сблизиться с крестьянством. Большинство же перешло к непосредственной политической борьбе с самодержавием за демократические свободы. Одним из основных средств этой борьбы стал террор - убийство отдельных представителей царской власти и самого царя.

Тактика индивидуального террора мешала пробуждению широких масс народа к революционной борьбе. На место убитого царя или сановника вставал новый, а на революционеров обрушивались еще более тяжелые репрессии (см. ст. «1 марта 1881г.»). Совершая героические подвиги, народники так и не смогли найти пути к тому народу, во имя которого они отдавали свою жизнь. В этом трагедия революционного народничества. И все же народничество 70-х годов сыграло важную роль в развитии русского революционного движения. В. И. Ленин высоко ценил революционеров-народников за то, что они пытались пробудить массы к сознательной революционной борьбе, призывали народ к восстанию, к свержению самодержавия.

Хождение в народ

(«Хожде́ние в наро́д»,)

массовое движение демократической молодёжи в деревню в России в 1870-х гг. Впервые лозунг «В народ!» выдвинул А. И. Герцен в связи со студенческими волнениями 1861 (см. «Колокол», л. 110). В 1860-х - начале 1870-х гг. попытки сближения с народом и революционной пропаганды в его среде предпринимали члены «Земли и воли» (См. Земля и воля), ишутинского кружка (См. Ишутинский кружок), «Рублёвого общества» (См. Рублёвое общество), Долгушинцы . Ведущую роль в идейной подготовке движения сыграли «Исторические письма» П. Л. Лавров а (1870), призывавшие интеллигенцию к «уплате долга народу», и «Положение рабочего класса в России» В. В. Берви (Н. Флеровского). Подготовка к массовому «Х. в н.» началась осенью 1873: усилилось формирование кружков, среди которых главная роль принадлежала чайковцам (См. Чайковцы),

налаживалось издание пропагандистской литературы (типографии чайковцев в Швейцарии, И. Н. Мышкин а в Москве), заготовлялась крестьянская одежда, в специально устроенных мастерских молодёжь овладевала ремёслами. Начавшееся весной 1874 массовое «Х. в н.» представляло собой стихийное явление, не имевшее единого плана, программы, организации. Среди участников были как сторонники П. Л. Лаврова, выступавшие за постепенную подготовку крестьянской революции путём социалистической пропаганды, так и сторонники М. А. Бакунин а,

стремившиеся к немедленному бунту.

В движении участвовала и демократическая интеллигенция, пытавшаяся сблизиться с народом и служить ему своими знаниями. Практическая деятельность «в народе» стёрла различия между направлениями, фактически все участники вели «летучую пропаганду» социализма, кочуя по деревням. Единственная попытка поднять крестьянское восстание - «Чигиринский заговор » (1877). Начавшееся в центральных губерниях России (Московской, Тверской, Калужской, Тульской) движение вскоре распространилось на Поволжье (Ярославская, Самарская, Нижегородская, Саратовская и др. губернии) и Украину (Киевская, Харьковская, Херсонская, Черниговская губернии). По официальным данным, пропагандой были охвачены 37 губерний Европейской России. Главными центрами были: имение Потапово Ярославской губернии (А. И. Иванчин-Писарев ,

Н. А. Морозов),

Пенза (Д. М. Рогачёв),

Саратов (П. И. Войнаральский), Одесса (Ф. В. Волховский ,

братья Жебунёвы), «Киевская коммуна» (В. К. Дебогорий-Мокриевич ,

Е. К. Брешко-Брешковская) и др. В «Х. в н.» активно участвовали О. В. Аптекман ,

М. Д. Муравский ,

Д. А. Клеменц ,

С. Ф. Ковалик ,

М. Ф. Фроленко ,

С. М. Кравчинский

и многие др. К концу 1874 большинство пропагандистов было арестовано, но движение продолжалось и в 1875. Во 2-й половине 1870-х гг. «Х. в н.» приняло форму «поселений», организованных «Землёй и волей» (См. Земля и воля),

на смену «летучей» пришла «оседлая пропаганда» (устройство поселений «в народе»). С 1873 по март 1879 к дознанию по делу о революционной пропаганде были привлечены 2564 чел., главные участники движения осуждены по

«процессу 193-х» (См. Процесс 193-х).

«Х. в н.» потерпело поражение прежде всего потому, что оно опиралось на утопическую идею народничества (См. Народничество) о

возможности победы крестьянской революции в России. «Х. в н.» не имело руководящего центра, большинство пропагандистов не обладало навыками конспирации, что позволило правительству сравнительно быстро разгромить движение. «Х. в н.» явилось переломным событием в истории революционного народничества. Его опыт подготовил отход от бакунизма, ускорил процесс вызревания идеи о необходимости политической борьбы против самодержавия, создания централизованной, законспирированной организации революционеров. Источн.: Процесс 193-х, М., 1906: Революционное народничество 70-х гг. XIX в Сб. документов, т. 1-2, М. - Л., 1964-65; Агитационная литература русских революционных народников, Л., 1970; Иванчин-Писарев А. И., Хождение в народ, [М. - Л., 1929]; Ковалик С. Ф., Революционное движение семидесятых годов и процесс 193-х, М., 1928; Лавров П. Л., Народники-пропагандисты 1873-1878 гг., 2 изд., Л., 1925. Лит.:

Богучарский В. Я., Активное народничество семидесятых годов, М., 1912; Итенберг Б. С., Движение революционного народничества, М., 1965; Троицкий Н. А., Большое общество пропаганды 1871-1874, Саратов, 1963; Филиппов Р. В., Из истории народнического движения на первом этапе «хождения в народ», Петрозаводск, 1967; Гинев В. Н., Народническое движение в Среднем Поволжье. 70-е годы XIX в., М. - Л., 1966; Захарина В. Ф., Голос революционной России, М., 1971; Крайнева Н. Я., Пронина П. В., Народничество в работах советских исследователей за 1953-1970 гг., М., 1971. Б. С. Итенберг.

Большая советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия . 1969-1978 .

Смотреть что такое "Хождение в народ" в других словарях:

Движение среди русской студенческой молодежи в 70 е гг. XIX в. В те годы в молодежной среде значительно вырос интерес к высшему образованию, особенно к естественным наукам. Но осенью 1861 г. правительство повысило плату за обучение, запретило… … Словарь крылатых слов и выражений

Массовое движение молодежи в деревню. Началось весной 1873, наибольший размах весна лето 1874. Цели: изучение народа, пропаганда социалистических идей, организация крестьянских восстаний. Центры: санкт петербургские и московские кружки чайковцев … Большой Энциклопедический словарь

Массовое движение радикальной молодёжи в деревню. Началось весной 1873, наибольшего размаха достигло весной летом 1874 (охватило 37 губерний России). Лавристы ставили целью пропаганду идей социализма, бакунисты пытались организовать массовые ант … Русская история

- «ХОЖДЕНИЕ В НАРОД», массовое движение молодежи в деревню. Началось весной 1873, наибольший размах весна лето 1874. Цели: изучение народа, пропаганда социалистических идей, организация крестьянских восстаний. Центры: санкт петербургские и… … Энциклопедический словарь

Массовое движение молодежи в деревню. Началось весной 1873, наибольший размах весна лето 1874. Цели: изучение народа, пропаганда социалистических идей, организация крестьянских восстаний. Центры: санкт петербургские и московские кружки… … Политология. Словарь.

“Хождение в народ” - “ХОЖДЕНИЕ В НАРОД”, массовое движение революционной и демократической молодёжи в деревню. Началось весной 1873, наибольший размах весна лето 1874. Цели: изучение народа, пропаганда социалистических идей, организация крестьянских восстаний. Центры … Иллюстрированный энциклопедический словарь

Движение революц. народников с целью подготовки крест. революции в России. Еще в 1861 А. И. Герцен в Колоколе (л. 110) обратился к рус. революционерам с призывом идти в народ. В 60 х гг. попытки сближения с народом и революц. пропаганды в его… … Советская историческая энциклопедия

Массовое движение радикальной молодёжи в деревню, попытка на практике осуществить идеи народничества. Началось весной 1873, наибольшего размаха достигло весной летом 1874 (охватило 37 губерний России). «Лавристы» ставили целью пропаганду идей… … Энциклопедический словарь

Хождение в народ - Ист. Движение разночинной интеллигенции в деревню в 60 70 е годы XIX в. с целью просвещения и революционной пропаганды среди народа. Короленко являлся по существу чистейшим выразителем идей и настроений 70 х годов, эпохи народолюбства и хождения… … Фразеологический словарь русского литературного языка

ХОЖДЕНИЕ, хождения, ср. 1. только ед. Действие по гл. ходить в 1, 6, 7, 11, 12 и 17 знач. Хождение по комнате. Хождение на лекции. Хождение в халате и туфлях. «Занимался хождением по делам тяжебным.» А.Тургенев. Хождение в народ (см. итти). По… … Толковый словарь Ушакова

1 . Рабочее движение, которое тогда еще только делало первые шаги, здесь пока нельзя принимать в расчет

3. Против студентов, как и против крестьян, царизм использовал войска, а Петербургский и Казанский университеты на время закрыл. Петропавловская крепость была тогда переполнена арестованными студентами. Чья-то смелая рука начертала на стене крепости «Петербургский университет».

4. Арестовывал Чернышевского жандармский полковник Федор Ракеев – тот самый, кто в 1837 г. отвез для тайного погребения в Святогорский монастырь тело А.С. Пушкина и таким образом дважды причастился к русской литературе.

5. Поразительно, что почти все советские историки во главе с акад. М.В. Нечкиной, хотя и возмущались лжесвидетельством Костомарова, считали Чернышевского автором прокламации «Барским крестьянам» (дабы заострить его революционность). Между тем «ни один аргумент, обычно приводимый в пользу авторства Чернышевского, не выдерживает критики» (Демченко А.А. Н.Г. Чернышевский. Научная биография. Саратов, 1992. Ч. 3 (1859-1864) С. 276).

6. Подробно см.: Дело Чернышевского: Сб. док-тов / Сост. И.В. Порох. Саратов, 1968.

7. Свидетельство А.И. Яковлева (ученика Ключевского) со слов самого историка. Цит. по: Нечкина М.В. В.О. Ключевский. История жизни и творчества. М., 1974. С. 127.

8. Именно ишутинцы попытались осуществить первую из восьми известных попыток освобождения Чернышевского из Сибири.

9 . Его допрашивал перед казнью сам Муравьев и грозил: «Я тебя живого в землю закопаю!» Но 31 августа 1866 г. Муравьев скоропостижно умер, и его закопали на день раньше, чем Каракозова.

10. Текст его публиковался неоднократно. См., например: Шилов А.А. Катехизис революционера // Борьба классов. 1924. № 1-2. Автором «Катехизиса» до недавнего времени считался М.А. Бакунин, но, как явствует из переписки Бакунина с Нечаевым, впервые опубликованной в 1966 г. французским историком М. Конфино, сочинил «Катехизис» Нечаев, а Бакунин был даже шокирован им так, что назвал Нечаева «абреком», а его «Катехизис» – «катехизисом абреков».

«Хождение в народ»

С начала 70-х годов народники занялись практической реализацией герценовского лозунга «В народ!», который ранее воспринимался лишь теоретически, с расчетом на будущее. К /251/ тому времени народническая доктрина Герцена и Чернышевского была дополнена (главным образом по вопросам тактики) идеями лидеров российской политической эмиграции М.А. Бакунина, П.Л. Лаврова, П.Н. Ткачева.

Самым авторитетным из них в то время был Михаил Александрович Бакунин – потомственный дворянин, друг В.Г. Белинского и А.И. Герцена, страстный противник К. Маркса и Ф. Энгельса, политэмигрант с 1840 г., один из руководителей восстаний в Праге (1848), Дрездене (1849) и Лионе (1870), заочно приговоренный царским судом к каторге, а затем дважды (судами Австрии и Саксонии) – к смертной казни. Программу действий для русских революционеров он изложил в так называемом Прибавлении «А» к своей книге «Государственность и анархия».

Бакунин считал, что народ в России уже готов к революции, ибо нужда довела его до столь отчаянного состояния, когда нет другого выхода, кроме бунта. Стихийный протест крестьян Бакунин воспринимал как их осознанную готовность к революции. На этом основании он убеждал народников идти в народ (т.е. в крестьянство, которое тогда фактически отождествлялось с народом) и звать его к бунту. Бакунин был убежден, что в России «ничего не стоит поднять любую деревню» и нужно лишь «агитнуть» крестьян сразу по всем деревням, чтобы поднялась вся Россия.

Итак, направление Бакунина было бунтарским. Вторая его особенность: оно было анархистским. Сам Бакунин считался вождем всемирного анархизма. Он и его последователи выступали против всякого государства вообще, усматривая в нем первоисточник социальных бед. В представлении бакунистов, государство – это палка, которая бьет народ, и для народа все равно, называется ли эта палка феодальной, буржуазной или социалистической. Поэтому они ратовали за переход к безгосударственному социализму.

Из бакунинского анархизма вытекал и специфически –народнический аполитизм. Бакунисты считали лишней задачу борьбы за политические свободы, но не потому, что не понимали их ценности, а потому, что стремились действовать, как им казалось, радикальнее и выигрышнее для народа: вершить не политическую, а социальную революцию, одним из плодов которой явилась бы сама собой, «как дым при топке печи», и политическая свобода. Иначе говоря, бакунисты не отрицали политическую революцию, а растворяли ее в революции социальной.

Другой идеолог народничества 70-х годов Петр Лаврович Лавров выдвинулся на международной политической арене позже Бакунина, но скоро завоевал не меньший авторитет. Артиллерийский полковник, философ и математик столь яркой одаренности, что знаменитый академик М.В. Остроградский восхищался им: «Он еще прытче меня»,– Лавров был активным революционером, /252/ членом «Земли и воли» и I Интернационала, участником Парижской Коммуны 1870 г., другом Маркса и Энгельса. Он изложил свою программу в журнале «Вперед!» (№ 1), который издавал с 1873 по 1877 г. в Цюрихе и Лондоне.

Лавров, в отличие от Бакунина, считал, что русский народ не готов к революции и, следовательно, народники должны пробудить его революционное сознание. Лавров тоже призывал их идти в народ, но не сразу, а после теоретической подготовки, и не для бунта, а для пропаганды. Как пропагандистское направление лавризм многим народникам казался более рациональным, чем бакунизм, хотя иных отталкивал своей умозрительностью, ставкой на подготовку не самой революции, а ее подготовителей. «Подготовлять и только подготовлять» – таков был тезис лавристов. Анархизм и аполитизм также были свойственны сторонникам Лаврова, но меньше, чем бакунистам.

Идеологом третьего направления был Петр Никитич Ткачев – кандидат прав, радикальный публицист, бежавший в 1873 г. за границу после пяти арестов и ссылки. Однако направление Ткачева именуется русским бланкизмом, поскольку ранее с таких же позиций выступал во Франции знаменитый Огюст Бланки. В отличие от бакунистов и лавристов, русские бланкисты не были анархистами. Они считали необходимым бороться за политические свободы, захватить государственную власть и непременно использовать ее для искоренения старого и утверждения нового строя. Но, так как. современное российское государство, по их мнению, не имело прочных корней ни в экономической, ни в социальной почве (Ткачев говорил, что оно «висит в воздухе»), бланкисты надеялись свергнуть его силами партии заговорщиков, не утруждая себя тем, чтобы пропагандировать или бунтовать народ. В этом отношении Ткачев как идеолог уступал Бакунину и Лаврову, которые, при всех разногласиях между ними, сходились в главном: «Не только для народа, но и посредством народа».

К началу массового «хождения в народ» (весна 1874 г.) тактические установки Бакунина и Лаврова широко распространились среди народников. Главное же, завершился процесс накопления сил. К 1874 г. вся европейская часть России была покрыта густой сетью народнических кружков (не меньше 200), которые успели согласовать места и сроки «хождения».

Все эти кружки создавались в 1869-1873 гг. под впечатлением нечаевщины. Отвергнув нечаевский макиавеллизм, они ударились в противоположную крайность и отбросили саму идею централизованной организации, которая так уродливо преломилась в /253/ нечаевщине. Кружковцы 70-х годов не признавали ни централизма, ни дисциплины, ни каких-либо уставов и статутов. Этот организационный анархизм мешал революционерам обеспечить координацию, конспирацию и эффективность их действий, а также отбор в кружки надежных людей. Так выглядели почти все кружки начала 70-х годов – и бакунистские (долгушинцев, С.Ф. Ко-валика, Ф.Н. Лермонтова, «Киевская коммуна» и др.), и лавристские (Л.С. Гинзбурга, B.C. Ивановского, «сен-жебунистов», т.е. братьев Жебуневых, и др.).

Только одна из народнических организаций того времени (правда, самая крупная) сохраняла и в условиях организационного анархизма, утрированной кружковщины надежность трех «С», равно необходимых: состава, структуры, связей. Это было Большое общество пропаганды (так называемые «чайковцы»). Центральная, петербургская группа общества возникла летом 1871 г. и стала инициатором федеративного объединения аналогичных групп в Москве, Киеве, Одессе, Херсоне. Основной состав общества превышал 100 человек. Среди них были крупнейшие революционеры эпохи, тогда еще молодые, но вскоре завоевавшие мировую известность: П.А. Кропоткин, М.А. Натансон, С.М. Кравчинский, А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Н.А. Морозов и др. Общество имело сеть агентов и сотрудников в разных концах европейской части России (Казань, Орел, Самара, Вятка, Харьков, Минск, Вильно и др.), а примыкали к нему десятки кружков, созданных под его руководством или влиянием. «Чайковцы» установили деловые связи с русской политической эмиграцией, включая Бакунина, Лаврова, Ткачева и недолго (в 1870-1872 гг.) действовавшую Русскую секцию i Интернационала. Таким образом, по своей структуре и масштабам Большое общество пропаганды явилось зачатком общероссийской революционной организации, предтечей второго общества «Земля и воля».

В духе того времени «чайковцы» не имели устава, но у них царил незыблемый, хоть и неписаный, закон: подчинение личности организации, меньшинства – большинству. При этом общество комплектовалось и строилось на принципах, прямо противоположных нечаевским: принимали в него только всесторонне проверенных (по деловым, умственным и обязательно нравственным качествам) людей, которые взаимодействовали уважительно и доверительно друг к другу– По свидетельствам самих «чайковцев», в их организации «все были братья, все знали друг друга, как члены одной и той же семьи, если не больше». Именно эти /254/ принципы взаимоотношений отныне закладывались в основу всех народнических организаций до «Народной воли» включительно.

Программа общества была разработана основательно. Проект ее составил Кропоткин. В то время как почти все народники разделились на бакунистов и лавристов, «чайковцы» самостоятельно выработали тактику, свободную от крайностей бакунизма и лавризма, рассчитанную не на скоропалительный бунт крестьян и не на «подготовку подготовителей» бунта, а на организованное народное восстание (крестьянства при поддержке рабочих). С этой целью они прошли в своей деятельности три этапа: «книжное дело» (т.е. подготовка кадров будущих организаторов восстания), «рабочее дело» (подготовка посредников между интеллигенцией и крестьянством) и непосредственно «хождение в народ», которое «чайковцы» фактически возглавляли.

Массовое «хождение в народ» 1874 г. было беспримерным до тех пор в русском освободительном движении по масштабам и энтузиазму участников. Оно охватило больше 50 губерний, от Крайнего Севера до Закавказья и от Прибалтики до Сибири. В народ пошли одновременно все революционные силы страны – примерно 2-3 тыс. активных деятелей (на 99 % – юношей и девушек), которым помогало вдвое или втрое большее число сочувствующих. Почти все они верили в революционную восприимчивость крестьян и в скорое восстание: лавристы ждали его через 2-3 года, а бакунисты – «по весне» или «по осени».

Восприимчивость крестьян к призывам народников оказалась, однако, меньшей, чем ожидали не только бакунисты, но и лавристы. Особое равнодушие крестьяне проявляли к пламенным тирадам народников о социализме, о всеобщем равенстве. «Неладно, брат, ты говоришь,– заявил молодому народнику пожилой крестьянин,– взгляни-ка на свою руку: на ней пять пальцев и все неравные!» Случались и большие незадачи. «Раз идем мы с товарищем по дороге,– рассказывал С.М. Кравчинский.– Нагоняет нас мужик на дровнях. Я стал толковать ему, что податей платить не следует, что чиновники грабят народ и что по писанию выходит, что надо бунтовать. Мужик стегнул коня, но и мы прибавили шагу. Он погнал лошадь трусцой, но и мы побежали вслед, и все время продолжал я ему втолковывать насчет податей и бунта. Наконец мужик пустил коня вскачь, но лошаденка была дрянная, так что мы не отставали от саней и пропагандировали крестьянина, покуда совсем перехватило дыханье».

Власти же вместо того, чтобы учесть лояльность крестьян и подвергнуть экзальтированную народническую молодежь умеренным наказаниям, обрушились на «хождение в народ» с жесточайшими репрессиями. Всю Россию захлестнула небывалая ранее волна арестов, жертвами которой только за лето 1874 г. стали, /255/ по данным осведомленного современника, 8 тыс. человек. Три года их продержали в предварительном заключении, после чего самые «опасные» из них были преданы суду ОППС.

Суд по делу о «хождении в народ» (так называемый «Процесс 193-х») проходил в октябре 1877 – январе 1878 гг. и оказался самым крупным политическим процессом за всю историю царской России. Судьи вынесли 28 каторжных, больше 70 ссыльных и тюремных приговоров, но почти половину обвиняемых (90 человек) оправдали. Александр II, однако, своей властью отправил в ссылку 80 из 90 оправданных судом.

«Хождение в народ» 1874 г. не столько возбудило крестьян, сколько испугало правительство. Важным (хотя и побочным) его результатом явилось падение П.А. Шувалова. Летом 1874 г., в самый разгар «хождения», когда стала очевидной тщетность восьми лет шуваловского инквизиторства, царь разжаловал «Петра IV» из диктаторов в дипломаты, сказав ему между прочим: «А знаешь, я тебя назначил послом в Лондон».

Для народников отставка Шувалова была слабым утешением. 1874 год показал, что крестьянство в России не имеет пока интереса к революции, социалистической в особенности. Но революционеры не хотели этому верить. Они усмотрели причины своей неудачи в абстрактном, «книжном» характере пропаганды и в организационной слабости «хождения», а также в правительственных репрессиях и с колоссальной энергией взялись за устранение этих причин.

Первая же народническая организация, возникшая после «хождения в народ» 1874 г. (Всероссийская социально-революционная организация или «кружок москвичей»), проявила не свойственную участникам «хождения» заботу о принципах централизма, конспирации и дисциплины и даже приняла устав. «Кружок москвичей» – первое объединение народников 70-х годов, вооруженное уставом. Учитывая печальный опыт 1874 г., когда народникам не удавалось заручиться доверием народа, «москвичи» расширили социальный состав организации: наряду с «интеллигентами» они приняли в организацию рабочий кружок во главе с Петром Алексеевым. Деятельность свою «москвичи» неожиданно для других народников сосредоточили не в крестьянской, а в рабочей среде, ибо под впечатлением правительственных репрессий 1874 г. отступили перед трудностями непосредственной пропаганды среди крестьян и вернулись к тому, чем были заняты народники до 1874 г., т.е. к подготовке рабочих как посредников между интеллигенцией и крестьянством. /256/

«Кружок москвичей» просуществовал недолго. Оформился он ъ феврале 1875 г., а через два месяца был разгромлен. Петр Алексеев и Софья Бардина выступили от его имени на процессе «50-ти» в марте 1877 г. с программными революционными речами. Так впервые в России скамья подсудимых была обращена в революционную трибуну. Кружок погиб, но его организационный опыт, наряду с организационным опытом Большого общества пропаганды, был использован обществом «Земля и воля».

К осени 1876 г. народники создали централизованную организацию всероссийского значения, назвав ее «Земля и воля» – в память об ее предшественнице, «Земле и воле» начала 60-х годов. Вторая «Земля и воля» была призвана не только обеспечить надежную координацию революционных сил и защиту их от правительственных репрессий, но и принципиально изменить характер пропаганды. Землевольцы решили поднимать крестьянство на борьбу не под «книжным» и чуждым ему знаменем социализма, а под лозунгами, исходившими из самой крестьянской среды,– прежде всего под лозунгом «земли и воли», всей земли и полной воли.

Подобно народникам первой половины 70-х годов, землевольцы оставались еще анархистами, но уже менее последовательными. Они только декларировали в своей программе: «Конечный политический и экономический наш идеал – анархия и коллективизм»; конкретные же требования они сузили «до реально осуществимых в ближайшем будущем»: 1) переход всей земли в руки крестьян, 2) полное общинное самоуправление, 3) свобода вероисповеданий, 4) самоопределение наций, живущих в России, вплоть до их отделения. Чисто политические задачи в программе не ставились. Средства достижения цели были разделены на две части: организаторскую (пропаганда и агитация среди крестьян, рабочих, интеллигенции, офицерства, даже среди религиозных сект и «разбойничьих шаек») и дезорганизаторскую (здесь, в ответ на репрессии 1874 г., впервые у народников был узаконен индивидуальный террор против столпов и агентов правительства).

Наряду с программой «Земля и воля» приняла устав, проникнутый духом централизма, строжайшей дисциплины и конспирации. Общество имело четкую организационную структуру: Совет общества; основной кружок, подразделявшийся на 7 специальных групп по роду деятельности; местные группы не менее чем в 15 крупных городах империи, включая Москву, Казань, Нижний Новгород, Самару, Воронеж, Саратов, Ростов, Киев, Харьков, Одессу. «Земля и воля» 1876-1879 гг.– первая в России революционная организация, которая стала издавать собственный литературный орган, газету «Земля и воля». Впервые же она сумела внедрить своего агента (Н.В. Клеточникова) в святая святых царского сыска – в III отделение. Состав «Земли и воли» едва ли превышал 200 человек, но опирался на широкий /257/ круг сочувствующих и содействующих во всех слоях российского общества.

Организаторами «Земли и воли» были «чайковцы», супруги М.А. и О.А. Натансон: Марка Андреевича землевольцы называли головой общества, Ольгу Александровну – сердцем его. Вместе с ними, а в особенности после их скорого ареста выдвинулся на роль лидера «Земли и воли» студент-технолог Александр Дмитриевич Михайлов – один из лучших организаторов среди народников (в этом отношении рядом с ним можно поставить только М.А. Натансона и А.И. Желябова) и самый выдающийся из них (тут вровень с ним и поставить некого) конспиратор, классик революционной конспирации. Как никто из землевольцев, он вникал буквально в каждое дело общества, все налаживал, всему давал ход, все оберегал. Землевольцы назвали Михайлова «Катоном-цензором» организации, ее «щитом» и «бронею», считали его на случай революции готовым премьер-министром; а пока за неусыпные заботы о порядке в революционном подполье дали ему кличку «Дворник» – с ней он и вошел в историю: Михайлов-Дворник.

В основной кружок «Земли и воли» входили и другие выдающиеся революционеры, в том числе – Сергей Михайлович Кравчинский, который стал позднее всемирно известным писателем под псевдонимом «Степняк»; Дмитрий Андреевич Лизогуб, слывший в радикальных кругах «святым» (Л.Н. Толстой изобразил его в рассказе «Божеское и человеческое» под именем Светлогуба); Валериан Андреевич Осинский – редкостно обаятельный любимец «Земли и воли», «Аполлон русской революции», по выражению Кравчинского; Георгий Валентинович Плеханов – впоследствии первый русский марксист; будущие лидеры «Народной воли» А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Н.А. Морозов, В.Н. Фигнер.

Большую часть своих сил «Земля и воля» отрядила на организацию деревенских поселений. Землевольцы сочли (вполне справедливо) бесполезной «бродячую» пропаганду 1874 г. и перешли к оседлой пропаганде среди крестьян, создавая в деревнях постоянные поселения революционеров-пропагандистов под видом учителей, писарей, фельдшеров и т.д. Самыми крупными из таких поселений были два саратовских 1877 и 1878-1879 гг., где активно действовали А.Д. Михайлов, О.А. Натансон, Г.В. Плеханов, В.Н. Фигнер, Н.А. Морозов и др.

Однако деревенские поселения тоже не приносили успеха. Крестьяне обнаруживали перед оседлыми пропагандистами не больше революционности, чем перед «бродячими». Власти же вылавливали оседлых пропагандистов не менее успешно, чем «бродячих»,– по многим признакам. Американский журналист Джордж Кеннан, изучавший тогда Россию, свидетельствовал, что народников, которые устраивались писарями, «скоро арестовывали, заключая об их революционности по тому, что они не пьянствовали /258/ и не брали взяток» (сразу было видно, что писари – не настоящие).

Обескураженные неудачей своих поселений, народники предприняли новый после 1874 г. пересмотр тактики. Тогда они объясняли свое фиаско недостатками в характере и организации пропаганды и (отчасти!) репрессиями правительства. Теперь же, устранив очевидные недостатки в организации и характере пропаганды, но опять-таки потерпев неудачу, они сочли ее главной причиной правительственных репрессий. Отсюда напрашивался вывод: надо сосредоточить усилия на борьбе с правительством, т.е. уже на политической борьбе.

Объективно революционная борьба народников всегда носила политический характер, поскольку была направлена против существовавшего строя, включая его политический режим. Но, не выделяя особо политических требований, сосредоточившись на социальной пропаганде среди крестьян, народники направляли острие своей революционности как бы мимо правительства. Теперь, избрав правительство мишенью № 1, землевольцы выдвинули дезорганизаторскую часть, остававшуюся поначалу в резерве, на первый план. Пропаганда и агитация «Земли и воли» обрели политическую заостренность, а параллельно с ними стали предприниматься террористические акты против властей.

24 января 1878 г. молодая учительница Вера Засулич стреляла в петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова (генерал-адъютанта и личного друга Александра II) и тяжело ранила его за то, что по его приказанию был подвергнут телесному наказанию политический узник, землеволец А.С. Емельянов. 4 августа того же года редактор «Земли и воли» Сергей Кравчинский совершил еще более громкий террористический акт: среди бела дня перед царским Михайловским дворцом в Петербурге (ныне – Русский музей) он заколол шефа жандармов Н.В. Мезенцова, персонально ответственного за массовые репрессии против народников. Засулич была схвачена на месте покушения и предана суду, Кравчинский скрылся.

Поворот народников к террору встретил в широких кругах российского общества, запуганного правительственными репрессиями, нескрываемое одобрение. Это воочию показал гласный суд над Верой Засулич. На суде открылись столь вопиющие злоупотребления властью со стороны Трепова, что присяжные сочли возможным оправдать террористку. Публика аплодировала словам Засулич: «Тяжело поднимать руку на человека, но я должна была это сделать». Оправдательный приговор по делу Засулич вызвал не только в России, но и за рубежом настоящую сенсацию. Поскольку он был вынесен 31 марта 1878 г. и газеты сообщили о нем 1 апреля, многие восприняли его как первоапрельскую шутку, а затем вся страна впала, по выражению /259/ П.Л. Лаврова, в «либеральное опьянение». Повсеместно нарастал подъем революционного духа, бил ключом боевой задор – особенно у студентов и рабочих. Все это стимулировало-политическую активность землевольцев, побуждало их к новым террористическим актам.

Разрастаясь, «красный» террор «Земли и воли» фатальнй толкал ее к цареубийству. «Становилось странным,– вспоминала Вера Фигнер,– бить слуг, творивших волю пославшего, и не трогать господина». Утром 2 апреля 1879 г. землеволец А.К. Соловьев проник с револьвером на Дворцовую площадь, где Александр II прогуливался в сопровождении охраны, и успел разрядить в царя всю обойму из пяти патронов, но прострелил только царскую шинель. Схваченный тут же охранниками Соловьев вскоре был повешен.

Часть землевольцев во главе с Плехановым отвергала террор, ратуя за прежние методы пропаганды в деревне. Поэтому террористические акты Засулич, Кравчинского, Соловьева вызвали кризис «Земли и воли»: в ней обособились две фракции – «политиков» (главным образом террористов) и «деревенщиков». Для того чтобы предотвратить раскол общества, решено было созвать съезд землевольцев. Он состоялся в Воронеже 18-24 июня 1879 г.

Накануне, 15-17 июня, «политики» собрались фракционно в Липецке и согласовали свою поправку к программе «Земли и воли». Смысл поправки заключался в признании необходимости и первоочередности политической борьбы с правительством, ибо «никакая общественная деятельность, направленная к благу народа, невозможна вследствие царящего в России произвола и насилия». С этой поправкой «политики» выступили на Воронежском съезде, где выяснилось, однако, что обе фракции не желают раскола, надеясь завоевать общество изнутри. Поэтому съезд принял компромиссную резолюцию, которая допускала соединение аполитичной пропаганды в деревне с политическим террором.

Такое решение не смогло удовлетворить ни одну из сторон. Очень скоро и «политики», и «деревенщики» поняли, что «сочетать квас и спирт» нельзя, что раскол неизбежен, и 15 августа 1879 г. договорились разделить «Землю и волю» на две организации: «Народную волю» и «Черный передел». Разделено было, как метко выразился Н.А. Морозов, и само название «Земли и воли»: «деревенщики» взяли себе «землю », а «политики» – «волю », и каждая фракция пошла своей дорогой. /260/

Весной 1874 г. объединенные призывами «идти и бунтовать народ» бакунисты и лавристы предприняли массовую попытку «хождения в народ». Лишенное организационного единства, стихийное по характеру, оно стало проявлением жертвенного порыва молодежи. Степняк-Кравчинский вспоминал: «Движение это едва ли можно назвать политическим. Оно было скорее каким-то крестовым походом, отличаясь вполне поразительным и всепоглощающим характером религиозных движений». Молодежь университетских центров покидала города, ехала на Дон, в Поволжье, где, по ее расчетам, были живы традиции Разина и Пугачева. Пропагандой были охвачены около 40 губерний.

Молодые люди переходили из деревни в деревню, звали крестьян к неповиновению властям, проповедовали идеи социализма. Прямые призывы к бунту чаще всего воспринимались крестьянами враждебно. К осени движение было разгромлено, власти арестовали более тысячи человек. «Хождение в народ» выявило невозможность осуществления бунтарских идей Бакунина на практике, следствием чего стали попытки ведения длительной оседлой пропаганды, когда революционеры под видом учителей, фельдшеров, писарей селились в деревне.

Власти устроили над участниками «хождения в народ» «процесс 193-х», который способствовал популяризации революционно-социалистических идей. Другой процесс — «процесс 50-ти», по которому судили членов кружка «москвичей», — дал тот же результат.

Тайное общество «Земля и воля». К 1876 г. разрозненные подпольные группы объединились в организацию, названную «Земля и воля». Это было крупнейшее тайное общество революционных народников. В Николин день 6 декабря члены организации после молебна, который отслужили в Казанском соборе Петербурга за здравие Н. Г. Чернышевского, устроили на площади демонстрацию, где подняли красное знамя с надписью «Земля и воля».

Программные требования землевольцев заключались в передаче всей земли общинам, в разделении Российской империи на части, «соответственно местным желаниям», в развитии общинного самоуправления. Достичь этого они надеялись «только посредством насильственного переворота», который они готовили, возбуждая народ к бунтам и стачкам и осуществляя «дезорганизацию власти». Их конечным идеалом была анархия и коллективизм. Особое внимание они уделяли выработке уставных требований, которые включали централизм, конспирацию, взаимный товарищеский контроль, подчинение меньшинства большинству. Душой организации был А. Д. Михайлов, который утверждал: «Если у нас не будет единства взглядов на наши взаимные отношения — это будет невыносимо и пагубно. Я первый постараюсь разрушить такой шаткий, жалкий и бессильный союз».

«Земля и воля» вела работу в деревне, создавая поселения своих последователей, однако крестьяне были глухи к пропаганде революционеров. Попытка Я. В. Стефановича и Л. Г. Дейча поднять в 1877 г. бунт среди крестьян Чигиринского уезда с помощью подложной царской грамоты провалилась и дискредитировала организацию. Дезорганизаторские акты «Земли и воли» первоначально носили характер мести и самообороны.

В январе 1878 г. давняя участница народнического движения В. И. Засулич стреляла в петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова, приказавшего подвергнуть телесному наказанию политического заключенного. Суд присяжных оправдал Засулич, что с энтузиазмом было воспринято передовой общественностью. Для революционеров-народников вердикт суда стал показателем общественного сочувствия к их деятельности и подтолкнул их на путь террора.

Кризис «Земли и воли». Они стали устраивать покушения на правительственных чиновников, в августе 1878 г. С. М. Кравчинский убил кинжалом на улице Петербурга главу III отделения Н. В. Мезенцова. Землевольцы стали рассматривать террор как средство воздействия на народ. Листок «Земли и воли» утверждал: «Следует поставить революционную партию в глазах крестьянства на то место, какое занимает у него его мифический царь». 2 апреля 1879 г. землеволец А. К. Соловьев стрелял в Александра II. Покушение оказалось неудачным, Соловьев был повешен.

В рядах «Земли и воли» назрел кризис. Сторонникам террора, «политикам», противостояли его противники, «деревенщики». В июне 1879 г. состоялся съезд в Воронеже, который привел к компромиссу. Он оставил неизменной программу организации, но признал террор методом ведения политической борьбы. Участники съезда высказались за цареубийство. Последовательным противником террора был Г. В. Плеханов, который, оставшись в одиночестве, покинул съезд и вышел из организации. Вскоре на петербургском съезде произошел полный раскол. «Деревенщики» составили общество «Черныйпередел», а «политики» — «Народную волю».

Чернопередельцы не принимали террор, отказывались от ведения политической борьбы; они продолжали пропагандистскую деятельность в деревне, что не давало никаких видимых результатов и обрекало их начинания на неуспех. Спустя несколько лет организация распалась.

Петр Никитич Ткачев. «Народная воля» объявила беспощадную войну самодержавию. Орган партии писал: «Из этой ожесточенной схватки нет другого исхода: либо правительство сломит движение, либо революционеры низвергнут правительство». Народовольцы следовали теории Ткачева, который был осужден по делу нечаевцев, бежал за границу, где издавал журнал «Набат».

П. Н. Ткачев был идеологом русского бланкизма и доказывал, что с помощью заговора группа революционеров может захватить власть и, опираясь на нее, начать социалистические преобразования. Он учил, что самодержавие «не имеет ничего общего с существующим социальным строем», оно «висит в воздухе», что дает возможность русским революционерам нанести несколько решительных ударов по «всеми покинутому правительству». Считая, что русский крестьянин «коммунист по инстинкту, по традиции», он полагал осуществление идеалов социализма делом нетрудным. Ткачев писал: «Непосредственная цель революции должна заключаться не в чем ином, как только в том, чтобы овладеть правительственною властью и превратить данное, консервативное государство в государство революционное».